![[Global NK 논평] 이재명 정부 대중 외교의 우선순위](/data/bbs/kor_issuebriefing/20250630152727131630221.jpg)

Editor's Note

이동률 EAI 중국연구센터 소장(동덕여대 교수)은 이재명 정부의 대중 외교가 어떤 우선순위를 가져야 하는지를 제언합니다. 이 소장은 최근 여론조사와 국제정세에 대한 분석을 토대로, 먼저 신정부는 한중간 전략적 소통을 회복하고 북핵문제에 있어 중국의 역할에 대한 기대를 현실적으로 재조정해야 한다고 지적합니다. 저자는 또한 한중간 민간교류를 먼저 회복시키는 동시에 중장기적으로 신중하고 단계적인 접근을 통해 한중관계를 개선할 필요가 있다고 주장합니다.

■ Global NK Zoom&Connect 원문으로 바로가기

양국 정상의 6월 10일 짧은 전화통화는 관계 개선의 정책 의지를 표출하면서 동시에 양국관계가 내재하고 있는 도전과 과제가 무엇인지도 분명하게 보여주었다. 한중 양국 모두 관계 개선에 대한 기대는 크다. 그렇지만 한중관계는 2016년 사드 갈등 이후 최저 수준에서 정체되어왔으며 관계 개선의 동력도 동기도 약화한 상태이다. 여론의 기대처럼 신정부의 출범 그 자체가 한중관계의 개선을 가져다줄 수 있는 상황은 아니다. 신정부는 현실적으로 대미 외교와 협상이 최우선 과제일 수밖에 없으며 오히려 대중 외교는 한미관계에 영향을 받으며 다양한 도전에 직면하고 불안정해질 우려도 있다. 한중관계는 여전히 상대에 대한 다른 전략적 기대와 요구가 있고, 협력의 접점을 찾기 어려운 과제를 안고 있다.

I. 한중간 민감 현안의 세심한 관리와 전략 소통의 회복

양국 정상의 짧은 전화통화에서도 상대국에 기대하고 요청하는 중점 현안이 서로 다르다는 것이 명확하게 드러나고 있다. 시 주석이 강조한 내용은 두 가지로 집약된다. 첫째 다자주의와 자유무역의 공동 수호, 그리고 공급망 안정이다. 둘째, 핵심이익과 중대 우려에 대한 존중이다. 요컨대 중국은 미국의 관세 정책에 맞대응하면서 이를 매개로 한국과의 관계 개선을 모색하고 있다. 중국은 한국과의 관계 개선을 통해 미·중 경쟁과 대립이 고조되는 국면에서 이재명 정부가 미국이 주도하는 탈중국 연대에 참여하지 않기를 기대하고 있다. 특히 대만 문제는 중국의 핵심이익임을 주장하면서 개입하지 않아야 한다는 요구를 하고 있다. 즉 중국의 한국에 대한 전략적 관심과 관계 개선의 동기가 미국과의 경쟁과 대립의 연장 선상에 있는 것이다. 시진핑 정부는 이재명 정부가 한미동맹 강화와 한미일 협력에 집중했던 전임 정부와는 다를 것이라는 기대를 적극적으로 표명하고 있다.

그런데 미국 트럼프 정부가 동맹국인 한국에 중국 견제에 참여를 강하게 요구하고 있다. 신정부는 준비가 충분치 않은 채 곧바로 동맹국인 미국과 관세 및 첨단기술, 주한미군의 분담금과 전시작전권 이전 문제, 그리고 북핵 문제에 이르기까지 모두 국가운명이 걸린 중요한 사안을 놓고 수세적인 위치에서 어려운 협상을 해야 한다. 동시에 진보 정부이기에 오히려 한미동맹을 강화해야 한다는 여론도 결코 무시할 수 없다. 신정부는 중국과의 관계 개선에 대한 의지에도 불구하고 시진핑 정부의 기대와 요구에 부응하기 매우 어려운 복잡한 현실에 직면해 있다.

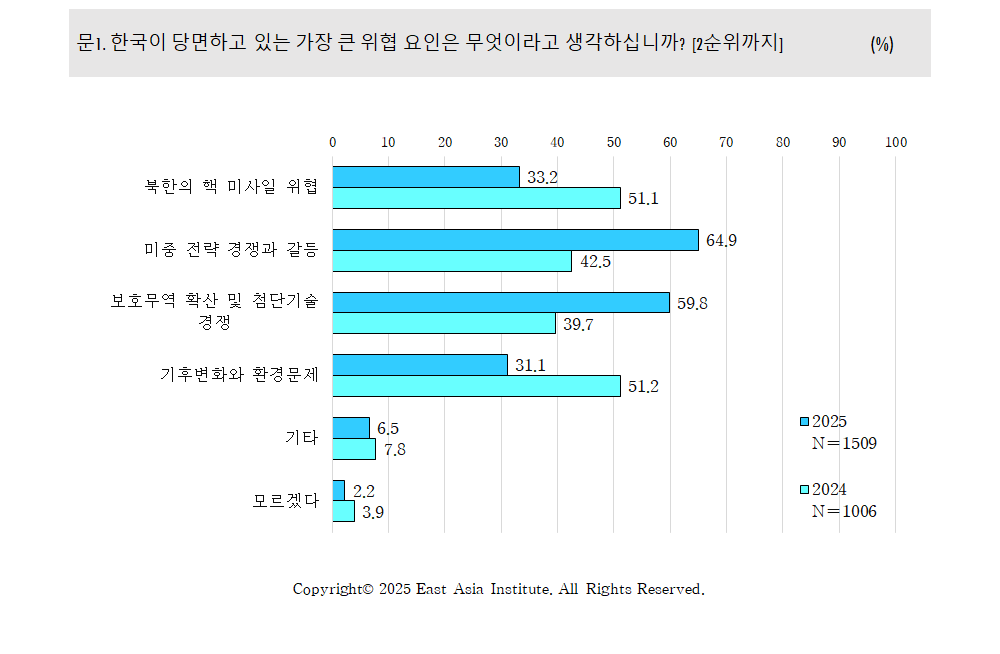

그렇지만 2025년 6월 4-5일 실시한 제13회 동아시아연구원(EAI) 동아시아 인식조사를 통해 표출된 국내 여론은 여전히 한미관계가 가장 중요하고 한미동맹은 더욱 강화되어야 한다는 의견이 지배적이다. 2025년 한국 국민은 북한의 핵미사일 위협(33.2%: 2024년(51.1%) 대비 17.9%P 감소)보다 미·중 전략 경쟁과 갈등(64.9%), 보호무역 확산 및 첨단기술 경쟁(59.8%)을 오히려 당면한 가장 큰 위협으로 꼽을 정도로 미중 경쟁과 그로 인한 경제 불안에 대한 우려가 크다 (그림 1 참조). 그리고 그 연장 선상에서 한미관계가 가장 중요한 외교 관계라는 응답도 2024년 대비 15.6%P 늘어나 90.7%로 최고치에 이르렀으며, 진보(91.2%)와 보수 성향 응답자(91.7%) 모두가 유사한 응답을 했다. 한중관계(43.2%)는 중요하다고 하지만 한미관계가 중요하다는 응답의 절반에도 못 미친다.

그리고 미중 경쟁이 심화하는 가운데 한미동맹이 북한의 군사적 위협에 대한 대응을 넘어, 지역 및 세계 문제 해결에 역할을 하는 동맹으로 발전해야 한다는 응답은 2024년 77.8%에서 2025년에는 86.3%로 증가했다. 대만해협의 긴장과 갈등이 한국 국익에 중요하다는 응답도 2024년 대비 8.2%P 증가하여 87.5%이다. 한국의 안보가 한반도를 넘어서 지역 이슈로부터도 영향을 받을 수 있다고 보고 따라서 한미동맹의 활동 반경이 확대되어야 한다는 생각이다.

그렇지만 대만해협에서의 군사적 충돌 시 한국 대응의 최대치는 ‘인도적 지원이어야 한다’와 ‘관여하지 말아야 한다’는 의견이 각각 49.3%와 15.8%로 1위와 2위를 차지했다. 이는 2024년 대비 오히려 각각 5.1%P와 6.7%P 증가한 것이다. 대만 유사시 주한미군의 역할도 직접적인 개입보다는 한반도에서 후방지원 임무(42.3%)이거나 한국 방위에만 집중해야 한다(29.5%)는 응답이 1위와 2위를 차지했다. 대만해협의 긴장과 갈등이 한국에 미치는 부정적 영향에 대해 우려하지만 대만 문제에 대한 개입은 최소화하고 한국 안보에 더욱 집중해야 한다는 의견이 명확하다.

중국에 대한 비호감이 높고 한미관계가 압도적으로 중요하다는 여론이 지배하고 있는 상황에서 신정부가 중국과의 관계 개선을 우선순위에 두고 적극적으로 추진하기는 어렵다. 오히려 현실적으로 신정부는 집권 초기 미국과의 협상과 미국발 리스크 관리에 집중할 수밖에 없으며 중국이 희망적으로 기대하는 미중 사이의 ‘균형외교’를 추진하기 어려울 가능성이 크다.

따라서 신정부는 한중관계에 대한 섣부른 장밋빛 기대를 키우기보다는 중국발 리스크 관리에 정책의 우선순위를 두어야 한다. 한중 양국이 모두 갈등을 초래할 수 있는 민감 현안에 대해 상호 자제하는 한편, 갈등 발생 시 불필요하게 확대 재생산되지 않도록 신속한 소통을 통해 대응할 수 있는 체계를 수립하고 강화해야 한다. 신정부는 중국에 미국과의 동맹 강화가 북한 도발에 대응하기 위한 것이라는 한국의 입장을 다양한 경로를 통해 지속해서 발신하면서 중국과 실용적이고 기능적 협력 관계를 회복시켜 가야 한다. 특히 대만 문제의 경우에는 여론이 상정하는 것처럼 최대한 직접적 개입은 우회하면서 중국에 수교 시 합의를 지킬 것이라는 원론적 입장을 표명하면서 상황의 변화를 예의 주시하면서 세심하게 관리해 가야 한다.

그리고 신정부는 미국과의 동맹이 상수이지만 다자주의 협력과 자유무역 질서 지지라는 원칙적 차원에서 중국과의 협력 가능성도 열어두면서 트럼프 정부의 과도한 관세 압박에 대응할 수 있는 공간과 수단을 확보해야 한다. 아울러 신정부는 미국과의 협력을 강화하면서 협상을 준비하는 한편, 이로 인해 야기될 중국과 마찰에도 대비하고 확대되지 않도록 관리해야 한다.

특히 한중관계 33년의 역사를 돌아보면 한중간의 갈등이 고조되면 정부 간 공식 대화가 먼저 중단되고 쉽게 재개되지 못하면서 문제 해결의 실마리를 찾지 못하는 경우가 빈번했다. 따라서 이런 경우에 대비해서 정부 간 공식 대화를 신속하게 복원시킬 수 있는 실용적 차원의 다양한 보완적 대화 채널의 구성이 필요하다. 다양한 분야와 층차에서 대화가 정례화, 상설화되어 지속해서 운영된다면 상호 이해의 폭을 넓혀 오해와 왜곡으로 인한 갈등을 예방할 수 있다. 아울러 상호 정책 변화에 대한 예측력이 향상되면서 돌발적 상황에 대한 대응 준비를 통해 상황의 악화를 방지하는 효과도 기대할 수 있다.

그림1. 한국이 당면한 최대 위협요인

II. 북핵문제에서의 ‘중국 역할’ 기대의 현실적 재조정

이 대통령은 전화통화에서 “한반도 비핵화, 평화와 안정을 위한 중국의 건설적 역할”을 요청했다. 이에 대해, 시 주석은 “한반도 평화와 안정은 한중 양국의 공동이익인 만큼 중국 측은 문제의 해결과 한반도 평화와 안정을 위해 노력할 것”이라고 화답했다. 비록 짧은 대화였지만 한중관계의 오랜 난제인 북한 문제에 대한 양국의 견해 차이가 드러났다.

이재명-시진핑의 한반도 관련 대화 내용은 중국 외교부의 공식 발표에는 포함되지 않았다. 한국 대통령실 대변인의 브리핑에 의하면 이 대통령은 ‘한반도 비핵화’를 직접 언급했지만 시 주석은 ‘한반도 평화와 안정’으로 응답했다. 대략 2022년 인도네시아 발리에서의 미·중 정상회담 이후로 중국 외교부의 공식 발표문에서 ‘한반도 비핵화’라는 문구가 발견되지 않고 있다. 아울러 중국이 공식적으로 일관되게 주장해왔던 이른바 ‘한반도 비핵화 3원칙’도 최근에는 거의 언급하지 않고 있다.

오히려 시진핑 주석은 2024년 5월 러시아 푸틴 대통령과의 정상회담 공동성명에서 “북한과의 대결을 고조시켜 한반도 무력 분쟁과 긴장 고조를 낳을 수 있는 미국과 그 동맹국들에 의한 군사적 위협 행동에 반대한다”고 발표하여 사실상 한반도 긴장의 책임이 미국과 한국에게도 있다고 주장한 바 있다. 2025년 5월 시진핑-푸틴 정상회담에서도 북핵 문제나 비핵화는 전혀 언급하지 않은 채 “북한에 대한 압박 중단”을 요구하는 공동성명을 발표했다.

우선, 이런 상황에서 이재명 정부는 북한 문제에서 중국의 역할에 대해 이전과 다른 차원에서 새로운 접근과 설계가 필요하게 되었다. 중국은 이러한 일련의 태도 변화에도 불구하고 아직은 중국이 북한의 핵보유국 주장을 수용하고 있다고 보기는 어렵지만, 상황이 급박하게 전개될 가능성에 선제적 대비가 필요하다. 신정부는 무엇보다 우선 중국의 이러한 일련의 태도 변화가 어떤 의미가 있는지, 그리고 북한의 핵보유국 주장에 대해 어떤 대응을 강구하고 있는지에 대해 정확하게 파악하는 작업이 우선되어야 한다. 그리고 이를 기초로 신정부는 북한의 ‘핵보유국’ 주장이 한반도는 물론이고 동아시아 평화와 안정에 미칠 파장에 대해 중국과 인식을 공유하기 위한 전략적 소통을 적극적으로 추진해야 한다.

중국의 ‘건설적 역할’은 한중 양국이 모두 강조하고 있다. 6월 EAI 여론 조사에서도 한국 국민 84.1%는 북한의 군사 도발에 대응하는 과정에서 중국의 역할이 있다고 응답하고 있다. 북한 비핵화 과정에서 중국의 영향력이 중요하다는 응답도 88.3%에 이르고 있다. 특이하게도 진영 간 의견이 극명하게 나뉘는 북한 관련 문제임에도 국내 진보와 보수 성향 응답자 모두 중국의 역할과 영향력이 중요하다고 답하고 있다.

요컨대 한중 양국 모두가 북한 문제에서의 중국의 역할과 영향력이 있고 중요하다고 보고 있다. 실제로 한반도 평화와 안정을 유지하는데 중국의 역할은 있었고 앞으로도 있을 것이다. 그런데 문제는 이른바 북핵 문제에서 ‘중국의 건설적 역할’ 의 구체적인 내용에 대해서도 합의와 공감대가 형성되어 있는지다. 일단 국내 진보와 보수 진영 간에도 의견이 다르다. 실제로 한국의 진보와 보수 정부 모두 집권 시에 사실상 서로 다른 중국의 역할과 영향력을 상정하고 견인하고자 노력했지만 기대한 성과를 얻지 못했다. 여론에서도 지적했듯이 중국과의 논의에 앞서 국민적 의견수렴과 통합이 중요한 의제이다.

그리고 중국이 주장하는 ‘건설적 역할’은 무엇이며 그것이 한국 정부가 기대하는 역할에 부합하고 있는지에 대한 정확한 이해가 필요하다. 일단 중국은 북한에 대한 제재의 목적은 대화를 견인하는 데 있다고 주장하면서 대화와 협상을 통한 비핵화를 일관되게 강조하고 있다. 그리고 최근에 중국은 북핵 문제의 ‘정치적 해결’을 강조하고 있다. 중국이 주장하는 이른바 ‘정치적 해결’의 이면에는 북핵 문제에 대한 미국 책임론을 내재하고 있다. 즉 중국은 북핵 문제의 책임이 있는 미국이 나서서 정치외교적으로 해결해야 한다는 주장이다. 중국은 기본적으로 북핵 문제의 당사자는 아니라는 태도를 가졌고 해결사가 되고자 하지도 않았으며 지금까지 최대의 역할은 상황 관리를 위한 대화의 중재자였다.

그런데 중국은 한반도 안정을 겨냥한 관리 위주의 남북한에 대한 균형 외교 정책을 견지하면서도 두 가지 중대한 국면의 변화가 예상되었을 때는 정책 전환과 적극적인 역할을 한 바 있다. 즉 첫째, 미국의 중국에 대한 공세가 강화되는 국면에서 완충지대인 북한의 체제 위기가 임박했다고 판단하는 경우, 이를 저지하기 적극적인 역할을 했다. 예컨대 1994년과 2011년 각각 김일성과 김정일의 사망 등으로 북한 체제 위기가 발생했을 때 중국은 신속하게 북한에 대한 적극적 지지와 지원을 보냈다. 그리고 2003년과 2017년에는 미국이 북한을 향한 직접적 군사 행동 가능성이 제기되자 중국은 오히려 선제적으로 북한에 대한 제재를 통해 미국의 군사행동을 저지시키고 위기를 관리하고자 했다.

둘째, 한반도에서의 중국의 입지와 위상이 현저히 약화할 우려가 있을 시 중국은 적극적인 개입을 통해 상황을 관리하고 안정시키고자 했다. 예컨대 1994년 10월 북미 제네바 합의 시, 한국과의 관계 발전을 적극적으로 전개했다. 그리고 2018년 2월 평창올림픽 이후 남북, 북미 정상회담이 전격적으로 개최되면서 ‘중국 소외론’이 등장하자 시진핑 집권 이후 근 6년간 중단되었던 북한과의 정상회담이 1여 년간에 무려 5차례나 연쇄 정상회담을 주도해서 중국의 한반도에서의 위상과 영향력을 확인한 바 있다.

요컨대 한중 양국 모두 북핵 문제에서의 ‘중국의 건설적 역할’의 중요성을 강조하고 있지만 ‘역할’의 구체적 내용에서는 여전히 견해차가 커서 현실적으로 신정부가 중국과의 관계를 개선한다고 해도 북핵 문제에서 협력의 접점을 찾기는 어렵다. 과거 정부는 중국 역할을 과잉기대했다가 기대했던 성과를 얻지 못하면 곧바로 중국 책임론으로 압박하여 결국은 한중관계의 파열음을 불러왔다. 반대로 중국 역할 자체를 축소하려고 하거나 소홀히 하여 오히려 중국을 자극하여 훼방꾼(spoiler) 역할을 하게 하여 한국이 원하는 성과를 얻어내지 못했다.

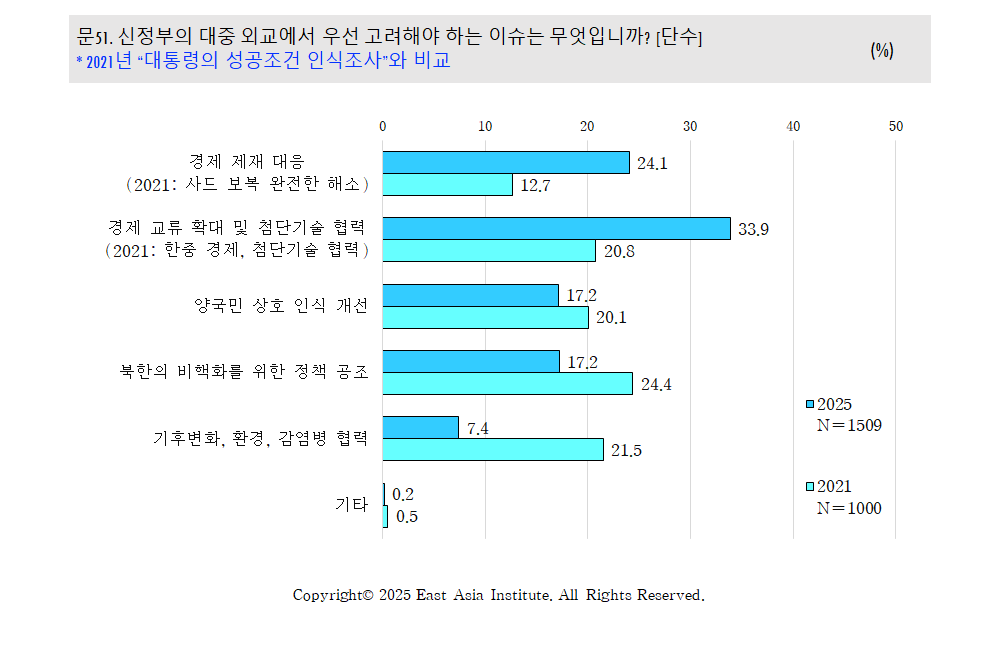

여론도 북핵 문제에서의 중국의 영향력이 중요하다고 하면서도 신정부의 대중 외교에서 북한의 비핵화를 위한 정책 공조는 2021년(24.4%) 1위에서 2025년 조사에서는 17.2%로 감소하여 경제교류 확대 및 첨단기술 협력(33.9%), 경제 제재 대응(24.1%)에 이어서 3순위로 밀려났다(그림 2 참조). 중국과의 비핵화 정책 공조는 한계가 있다는 경험과 판단이 반영된 것으로 추정된다.

그림 2. 대중외교에서 우선 고려할 이슈

요컨대 신정부는 이전 정부의 오류를 반복하지 않기 위해서는 우선 5년 단임 정부의 한계를 인정하고 임기 내 비핵화, 평화체제 수립, 통일과 같은 과도한 정치적 목표를 설정하고 무리한 현실성 없는 외교를 추진하려는 유혹에 빠지지 않도록 해야 한다. 신정부가 직면한 복합 도전과 한중관계의 현실을 고려할 때, 최우선 과제는 중국과의 실질적인 전략적 소통을 복원하는 것이다. 중국과 상시로 가동할 수 있는 고위급 대화 채널이 설치되어 북한발 한반도의 불안정이 예상되거나 발생했을 때 신속하게 긴밀히 소통하여 상호 오해와 왜곡으로 인한 사태 악화를 막고, 위기를 관리하고 대응할 수 있도록 준비하는 것이 우선 과제이다. 이것이 한중 정상이 동의한 ‘한반도 평화와 안정’를 확보할 수 있는 시급한 최소한의 조치이다. 그리고 중국이 실제 북한 문제에서 전개했던 역할의 실질적인 내용과 전략을 정확하게 분석, 파악하고 이를 기반으로 한국의 국익에 부합하는 중국 역할의 최대치를 견인할 수 있는 치밀한 전략을 수립하는 등 철저한 사전 준비가 필요하다.

III. 한중 민간 교류 회복과 중장기 전략의 설계

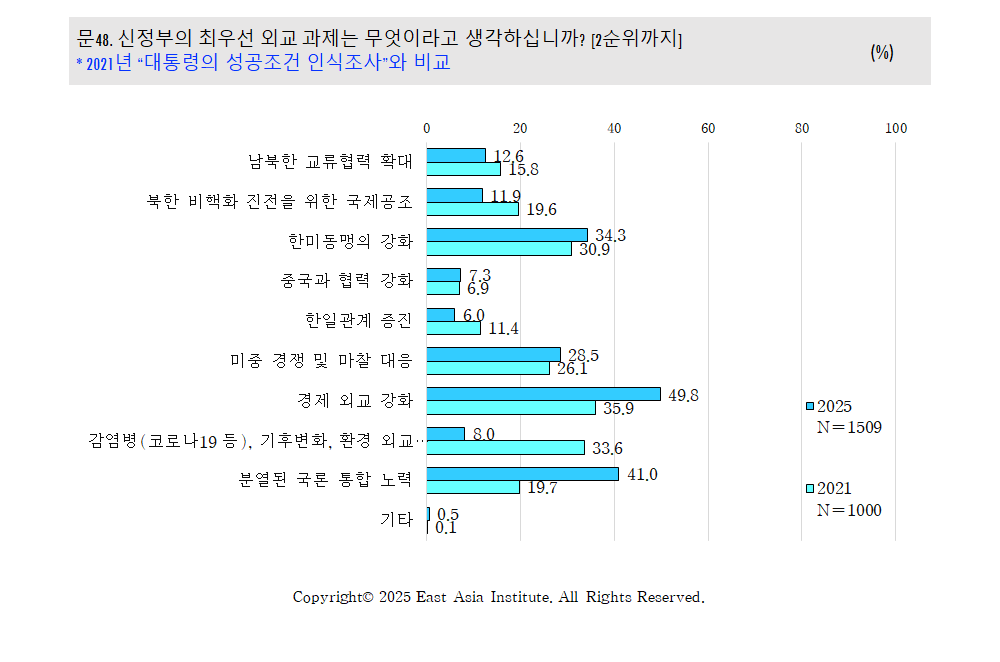

탄핵 정국을 통해 갑작스럽게 출범하게 된 이재명 정부는 여론에 민감할 수밖에 없다. 여론이 신 정부에게 요청하는 외교 과제는 매우 현실적이고 구체적이다. 즉 경제외교 강화(49.8%)가 신정부의 최우선 외교 과제가 되어야 한다고 보고 있다. 미중 경쟁과 마찰, 보호주의와 첨단기술 경쟁이 한국의 최대 위협이라는 응답과 궤를 같이한다. 미국과의 통상 협상에도 슬기롭게 대응하고 중국과의 경제협력도 회복하여 경제가 회생하고 안정되기를 바라고 있다. 그리고 그 연장 선상에서 분열된 국론 통합(41.0%)을 강조하고 있다. 국내 진보와 보수 진영 간의 대립과 갈등이 외교 전선으로까지 확장되어 미중 경쟁과 대립이 날로 고조되는 상황에서 내부 분열이 더욱 심화하여 경제외교 추진에 장애가 되어서는 안 된다는 것이 여론이다. 한미동맹의 강화(34.3%)가 세 번째 외교 과제로 제시되고 있다(그림3 참조). 안보 불안에 대한 우려가 반영된 동시에 트럼프 정부와 다방면에 걸친 어려운 협상에서 국익을 지키면서 성공적으로 대처하기를 기대하는 것이다.

그림 3. 신정부의 최우선 외교과제

요컨대 여론은 신 정부에게 침체한 경제를 회복하고 안보 불안을 해소하는 것에 집중할 것을 요청하고 있으며 대중국 외교에도 투영되기를 희망하고 있다. 즉 여론은 중국에 대한 비호감은 크지만 그럼에도 경제교류와 첨단기술 협력, 그리고 북한 문제와 관련하여 한중관계는 중요하기 때문에 중국과의 관계 개선이 필요하다고 보고 있다. 미·중 간 통상 마찰이 치열해지고 한반도를 둘러싼 국제정세의 불안정성과 불확실성이 고조되는 상황에서 인접한 중국과 긴장 관계가 지속하는 것은 국익에 도움이 되지 않는 것으로 인식하고 있다.

그런데 중국과의 경제적 경쟁 국면이 심화하고 북한 문제에 대한 전략적 소통은 사실상 중단되어 있다. 미·중 경쟁과 갈등이 고조되고 있고 트럼프 정부는 중국 견제에 한국의 참여를 더욱 적극적으로 압박할 것이다. 여론은 한중관계 개선에 대한 기대도 있지만 동시에 한미동맹도 강화되어야 한다는 의견도 분명하다. 신정부는 한미동맹 강화에 대한 여론이 더 높아지고 있는 상황에서 미국이 요구하는 중국 견제에 부응하면서 동시에 국민적 비호감도가 높은 중국과의 관계도 개선해야 하는 복잡한 퍼즐을 풀어가야 한다.

한중관계 개선에 대한 여론의 기대도 높고, 신정부 역시 분명한 정책 의지가 있지만, 현실적으로 한중관계가 빠르게 개선되기 어려운 현실적 환경을 십분 고려해야 한다. 신정부는 대중 외교에서 과도한 목표 설정과 성급한 추진보다는 신중하고 내실 있는 단계적 개선 시도가 필요하다. 특히 신정부는 남북한 관계의 개선을 우선적으로 추진하는 과정에서 이전 정부가 범한 중국 역할의 과소, 과대평가의 오류를 반복하지 않도록 경계 해야 한다.

우선 신정부는 중국과 관계 개선의 돌파구를 마련하여 기본적인 교류와 협력이 활성화될 수 있는 환경을 속히 조성하는 것이 필요하다. 중국과의 교류와 협력이 회복되면 그에 따라서 상호 이해가 증진되고 상호 비호감 정서도 점진적으로 개선할 수 있는 여건이 조성될 것으로 기대할 수 있다. 한국의 대중국 정책과 전략은 양국 간 문제가 불거지고 갈등 상황이 발생하면 사후적으로 긴급하게 대응책을 모색하는 경향을 보여 왔다. 대중 정책이 단기적 사후 대응 방식으로 진행된 결과 중국에 대한 다양한 정책 수단과 지렛대가 사전에 준비되지 못했다. 대중 외교의 유일한 지렛대가 한미동맹의 강화로만 귀결된다면 현재와 같은 미중 전략 경쟁 국면에서 한국은 의도와 달리 미중 경쟁의 소용돌이에 더 깊숙이 휘말리게 될 가능성이 크다.

요컨대 대중 정책과 전략이 선제적으로 종합적으로 설계되고 다양한 시나리오를 구상할 필요성이 날로 커지고 있다. 한중관계는 이미 양자 차원을 넘어서 국제구조와 환경에 취약한 관계로 변화한 만큼 한미동맹, 한일관계, 남북한 관계, 북핵, 통일정책, 그리고 국내정치, 경제 상황 등에 대한 유기적이고 종합적인 검토를 바탕으로 대중 외교 정책과 전략을 설계하고 전개해야 한다.■

참고문헌

이동률. 2025. “신정부에 바라는 “비호감” 중국과의 관계 개선 기대와 과제: 2025 EAI 동아시아 인식조사 결과 분석 ①,“ 『EAI 이슈브리핑』 동아시아연구원 (6월 16일), https://www.eai.or.kr/new/ko/pub/view.asp?intSeq=23321&board=kor_issuebriefing (검색일: 2025. 6. 17)

中华人民共和国外交部. 2024. 中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明(全文). 5월 16일. https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202405/t20240516_11305860.shtml (검색일: 2024. 12. 28)

中华人民共和国外交部. 2025. 中华人民共和国和俄罗斯联邦关于进一步加强合作维护国际法权威的联合声明. 5월9일 https://www.mfa.gov.cn/zyxw/202505/t20250509_11617831.shtml (검색일: 2025. 6. 17)

■ 이동률_EAI 중국연구센터 소장; 동덕여자대학교 중어중국학과 교수.

■ 담당 및 편집: 오인환_EAI 수석연구원

문의: 02 2277 1683 (ext. 202) | ihoh@eai.or.kr

Related Publications

![[EAI 여론브리핑] 2025년 EAI-API-KEI 제1회 한미일 국민 상호인식조사 및 제12회 한일 국민 상호인식조사 결과 분석](/data/bbs/kor_issuebriefing/20250828175556926521723(0).jpg)

논평·이슈브리핑

[EAI 여론브리핑] 2025년 EAI-API-KEI 제1회 한미일 국민 상호인식조사 및 제12회 한일 국민 상호인식조사 결과 분석

손열ㆍ오인환ㆍ이아림 편 | 2025-08-28

![[Global NK 논평] 북한 농촌은 지금 ‘부정부패’, ‘허풍’과의 전쟁 중](/data/bbs/kor_issuebriefing/20250828132052926471966(0).jpg)